「Unstoppable」----止まることができない---ってな意味でしょうか、二匹のチーターを連れたかなり鋭い眼光のお姉さんのオープニングで始まるこのカレンダー。

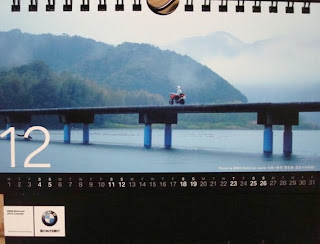

おおとりの12月の絵は、うって変ってこんな感じ-----

おおとりの12月の絵は、うって変ってこんな感じ----- 霧雨にけぶる四万十川の沈下橋。その中央、F800Fにまたがるライダーの写真。そう、妻なのです。色々あって、我々のツーリングスナップがカレンダーに使われることになったのです。2010年の12月が待ち遠しいな!

霧雨にけぶる四万十川の沈下橋。その中央、F800Fにまたがるライダーの写真。そう、妻なのです。色々あって、我々のツーリングスナップがカレンダーに使われることになったのです。2010年の12月が待ち遠しいな!

バイク好き夫婦の日々のツーリングレポートです。

私が注文した「つけ鴨」。通はざるやもりなのでしょうが、それじゃあやっぱりさみしい。温かい濃厚なだし汁はうれしいし、むしろ冷たいお蕎麦を引き立てる気がします。石臼引きで1200円也。付け合わせの「頓原漬」がすごくおいしく、お土産に所望します。妻は「山菜蕎麦(温)」を注文。これが意外にも、蕎麦がどんぶりの中のゆで汁に浸かっていて、これにお好みで出汁をかける-----うーん初めて。

私が注文した「つけ鴨」。通はざるやもりなのでしょうが、それじゃあやっぱりさみしい。温かい濃厚なだし汁はうれしいし、むしろ冷たいお蕎麦を引き立てる気がします。石臼引きで1200円也。付け合わせの「頓原漬」がすごくおいしく、お土産に所望します。妻は「山菜蕎麦(温)」を注文。これが意外にも、蕎麦がどんぶりの中のゆで汁に浸かっていて、これにお好みで出汁をかける-----うーん初めて。 とくに印象深い出来事もなく、あっさり出雲大社の門前町に到着。巨大なコンクリートの鳥居。威風堂々。

とくに印象深い出来事もなく、あっさり出雲大社の門前町に到着。巨大なコンクリートの鳥居。威風堂々。 前のブログにも書きましたが、なぜか日本書紀をよく覚えておらず(妻も;我々の年代が受けた教育のせいかな?)、えー、スサノオノミコト--だっけ?という感じで、ウサギは「イナバノシロウサギ-----??」。妻は「けっこう太っていたんだね」と場違いの感想。

前のブログにも書きましたが、なぜか日本書紀をよく覚えておらず(妻も;我々の年代が受けた教育のせいかな?)、えー、スサノオノミコト--だっけ?という感じで、ウサギは「イナバノシロウサギ-----??」。妻は「けっこう太っていたんだね」と場違いの感想。 たぶん出雲大社を訪れる参拝者の全員が楽しみにしている、巨大なしめなわ(これも”シメナワ”でいいのかなあ)。あれ、意外と小さいね。

たぶん出雲大社を訪れる参拝者の全員が楽しみにしている、巨大なしめなわ(これも”シメナワ”でいいのかなあ)。あれ、意外と小さいね。 さっき訪れたのは仮拝殿で、大きい縄で有名なのは神楽殿のこちらでした。大きーい。みな一生懸命硬貨を刺そうと投げている。我々は当然やらず。

さっき訪れたのは仮拝殿で、大きい縄で有名なのは神楽殿のこちらでした。大きーい。みな一生懸命硬貨を刺そうと投げている。我々は当然やらず。 ここがサミット時のヤオロズの神様の宿泊施設だそうです。妻が「せまくて汚いね」と、またどうでもいい感想を述べる。

ここがサミット時のヤオロズの神様の宿泊施設だそうです。妻が「せまくて汚いね」と、またどうでもいい感想を述べる。 はじめて知りましたが、出雲大社は「ご縁」の総本山らしく(本山って言わないのかなあ;なぜ神社関係に関してこんなに知識がないのか!?)、若き二人連れの女性が多い。いまや、草食系男子とか言って、男性は女性に声をかけられるのを待つらしく、「そんなハシタナイことはできません」という”普通の”女性は男性と知り合う機会が減っちゃっているらしいです。

はじめて知りましたが、出雲大社は「ご縁」の総本山らしく(本山って言わないのかなあ;なぜ神社関係に関してこんなに知識がないのか!?)、若き二人連れの女性が多い。いまや、草食系男子とか言って、男性は女性に声をかけられるのを待つらしく、「そんなハシタナイことはできません」という”普通の”女性は男性と知り合う機会が減っちゃっているらしいです。 出雲大社よりももっと印象に残ったのが、旧国鉄の「大社駅」跡。誰もいません(だから好印象なのか----)。R100RSはこういう重厚な建物によく合う、と自画自賛。

出雲大社よりももっと印象に残ったのが、旧国鉄の「大社駅」跡。誰もいません(だから好印象なのか----)。R100RSはこういう重厚な建物によく合う、と自画自賛。 贅の限りをつくした建物。ひとっけの無い駅舎内で80年前の、さぞかし賑やかりし時代に思いを馳せてみる。

贅の限りをつくした建物。ひとっけの無い駅舎内で80年前の、さぞかし賑やかりし時代に思いを馳せてみる。 妻もホームで。でも赤いジャケットが合わないね。動くことのないD51は、線路の先にのびる今や道路を見ている。銀河鉄道の始発駅ってこんな感じかな。

妻もホームで。でも赤いジャケットが合わないね。動くことのないD51は、線路の先にのびる今や道路を見ている。銀河鉄道の始発駅ってこんな感じかな。

この灯台は1900年ころにできたそう。総石造り、一等灯台。そんな昔に、こんなに大きな灯台を、石を運んで…どんなに大変な工事だったろう。

この灯台は1900年ころにできたそう。総石造り、一等灯台。そんな昔に、こんなに大きな灯台を、石を運んで…どんなに大変な工事だったろう。

前にも書きましたが、私は餅フリーク(甘納豆フリークでもある)。見て!この豊かな餅のバリエーション。当然杵つき。モチ粉製ではない(広島はモチ粉製が氾濫していて、これがちょっと残念)。

前にも書きましたが、私は餅フリーク(甘納豆フリークでもある)。見て!この豊かな餅のバリエーション。当然杵つき。モチ粉製ではない(広島はモチ粉製が氾濫していて、これがちょっと残念)。 買い物客でごった返す店内。モチだけではなく、漬物、味噌類の充実度も素晴らしい(野菜・果物は当然)。戦果は最後に。

買い物客でごった返す店内。モチだけではなく、漬物、味噌類の充実度も素晴らしい(野菜・果物は当然)。戦果は最後に。 まだ11時前だというのに、昼食時の混雑を避けてお昼を取っちゃいましょう。道の駅の食堂。私は牛丼と、神石高原特製さしみこんにゃく・野菜の煮物。向こうに小さく写るのは、妻が頼んだ「シャモ手羽元入り特製カレー」。懐かしい味でおいしかったです。

まだ11時前だというのに、昼食時の混雑を避けてお昼を取っちゃいましょう。道の駅の食堂。私は牛丼と、神石高原特製さしみこんにゃく・野菜の煮物。向こうに小さく写るのは、妻が頼んだ「シャモ手羽元入り特製カレー」。懐かしい味でおいしかったです。 R182は、奥出雲おろちループに向かうと思わしきライダー達で賑わっていますが、我々は、ふふん、途中で農道に入っちゃいます。油木の市街の手前で「広域農道」の看板に従って左折。神石広域農道の始まり。すぐに福桝川上空100mに架かる橋にかかります。本当はここで記念撮影したかったのですが、何やら雑誌編集関係風のライダー集団が写真撮影していたので、我々はご遠慮。それでも交通量ゼロの快適な道を二人じめの幸せに浸りながらゆっくりと走ります。幸せもつかの間、農道は10分で終わり。県道25号にぶつかり、これを南下します。このまま行っちゃうと上下の街ですが、それじゃつまらないので、覚悟のうえ県道414号を西進します。はい、中国地方お約束の400番第県道です。道の真ん中の苔、絶壁、落石です。いや、これでいいのです。そのハードな道のりの後、突然開けた視界。黄金の大地、青い空。

R182は、奥出雲おろちループに向かうと思わしきライダー達で賑わっていますが、我々は、ふふん、途中で農道に入っちゃいます。油木の市街の手前で「広域農道」の看板に従って左折。神石広域農道の始まり。すぐに福桝川上空100mに架かる橋にかかります。本当はここで記念撮影したかったのですが、何やら雑誌編集関係風のライダー集団が写真撮影していたので、我々はご遠慮。それでも交通量ゼロの快適な道を二人じめの幸せに浸りながらゆっくりと走ります。幸せもつかの間、農道は10分で終わり。県道25号にぶつかり、これを南下します。このまま行っちゃうと上下の街ですが、それじゃつまらないので、覚悟のうえ県道414号を西進します。はい、中国地方お約束の400番第県道です。道の真ん中の苔、絶壁、落石です。いや、これでいいのです。そのハードな道のりの後、突然開けた視界。黄金の大地、青い空。

県道414号(これは良い道)にぶつかり、南下。国道432を右折すれば、本日二つ目の道の駅「リストアステーション」です。

県道414号(これは良い道)にぶつかり、南下。国道432を右折すれば、本日二つ目の道の駅「リストアステーション」です。 小さくとも(11 cm直径くらい)堂々240 gのこのパン。普通のパン一斤と同じ小麦粉を使っているということですね(小麦粉は国内産)。天然酵母も、自家採集・培養の本当の天然酵母らしい(巷には工業的に培養した「天然酵母」が売られているからなあ)。帰ってビールのおつまみになりそうなくらいぎっちり充実のパンのようです。

小さくとも(11 cm直径くらい)堂々240 gのこのパン。普通のパン一斤と同じ小麦粉を使っているということですね(小麦粉は国内産)。天然酵母も、自家採集・培養の本当の天然酵母らしい(巷には工業的に培養した「天然酵母」が売られているからなあ)。帰ってビールのおつまみになりそうなくらいぎっちり充実のパンのようです。 はい、そのあとは国道432号をひたすら南下。あー、あちこち黄金の風景、青い空、白い雲、どことなくキリっと引き締まり始めた空気。きもちいー。これを味わいたくてバイクに乗るのです!

はい、そのあとは国道432号をひたすら南下。あー、あちこち黄金の風景、青い空、白い雲、どことなくキリっと引き締まり始めた空気。きもちいー。これを味わいたくてバイクに乗るのです!

こんな人気のない山の中に棚田があるのだろうか…と不安に思いながら走って行くと、忽然と現われました ↓

こんな人気のない山の中に棚田があるのだろうか…と不安に思いながら走って行くと、忽然と現われました ↓ きれいに組まれた石垣の棚田です。鳥取城の石垣造りの技術が使われているそう。地元の保存会の方々が一生懸命守っているようです。 車通りのない緑に囲まれた快適な道を進み、集落に出たところで県道114号に入ります。お昼ごはんに八幡湿原の「かりお茶屋」を目指します。

きれいに組まれた石垣の棚田です。鳥取城の石垣造りの技術が使われているそう。地元の保存会の方々が一生懸命守っているようです。 車通りのない緑に囲まれた快適な道を進み、集落に出たところで県道114号に入ります。お昼ごはんに八幡湿原の「かりお茶屋」を目指します。  ネイチャーセンターの隣に併設されている食堂でした。地元のお母さんお父さんたちがお盆休みの混雑に大忙しでお店を切り盛りしています。 『天ぷらぶっかけうどん』と『豚丼』(←北海道みたい)を頼みました。お品書きには、丁寧に作った自家製の「かえし」を使っています、とあります。楽しみ~(^^) 大きな豚バラがドデンと載っています。「ほんとおいしー!」と夫。かっ込んでました。ぶっかけの天ぷらも揚げたてで、おつゆもとてもおいしかったです◎

ネイチャーセンターの隣に併設されている食堂でした。地元のお母さんお父さんたちがお盆休みの混雑に大忙しでお店を切り盛りしています。 『天ぷらぶっかけうどん』と『豚丼』(←北海道みたい)を頼みました。お品書きには、丁寧に作った自家製の「かえし」を使っています、とあります。楽しみ~(^^) 大きな豚バラがドデンと載っています。「ほんとおいしー!」と夫。かっ込んでました。ぶっかけの天ぷらも揚げたてで、おつゆもとてもおいしかったです◎  この地域は、自然保護に力を入れています。湿原が広がります。きっと春にはたくさんの花が咲き乱れるのでしょう。のんびりと緑を感じながら走れる素晴らしい道です。

この地域は、自然保護に力を入れています。湿原が広がります。きっと春にはたくさんの花が咲き乱れるのでしょう。のんびりと緑を感じながら走れる素晴らしい道です。 匹見峡の奇岩絶壁清流を堪能した後は国道488号線に合流します。ここが今回のお題にもある「酷道」なのです。道の合流点には「広島に行くには“戻って”国道191をご利用ください」との国交省の看板が。「もどれ?はあ?」。後で気づくこの看板の意味。

匹見峡の奇岩絶壁清流を堪能した後は国道488号線に合流します。ここが今回のお題にもある「酷道」なのです。道の合流点には「広島に行くには“戻って”国道191をご利用ください」との国交省の看板が。「もどれ?はあ?」。後で気づくこの看板の意味。 それでも、疲れきってバイクを止めればこのブナ林。まるで新緑のような鮮やかな緑です。

それでも、疲れきってバイクを止めればこのブナ林。まるで新緑のような鮮やかな緑です。 酷道が終われば中国自動車道の吉和ICはすぐそこ。ウチまでビューんと1時間でした。

酷道が終われば中国自動車道の吉和ICはすぐそこ。ウチまでビューんと1時間でした。

参拝もする前から目的の「天狗屋」へ。お昼時になれば混むのでしょうが、11時では我々だけ。妻は山菜煮しめ定食を頼む。むかごごはんがおいしそう。それにほら!これが三徳豆腐+わさび漬けですよ!うん、テキスト通り、やっぱりおいしかった。

参拝もする前から目的の「天狗屋」へ。お昼時になれば混むのでしょうが、11時では我々だけ。妻は山菜煮しめ定食を頼む。むかごごはんがおいしそう。それにほら!これが三徳豆腐+わさび漬けですよ!うん、テキスト通り、やっぱりおいしかった。 さあ、投入堂でも----って、そんな軽く行けるところではないらしい!道なき道を往復2時間、入山者名簿に名前を書いて行くくらいの「修行」らしい。ああ、途中ですれ違った人々が泥だらけだったのはこういう理由なのね----お寺の方に「全部踏破しなくても、途中で投入堂は見えますか?」と聞くと、「ほんならみんなそこで帰ってきてしまって、修行にならないだら」とか言われる。ごもっとも。妻の即断「行くのヤダ」に救われて、今回は見送り。今度は登山靴もって、車で来よう。

さあ、投入堂でも----って、そんな軽く行けるところではないらしい!道なき道を往復2時間、入山者名簿に名前を書いて行くくらいの「修行」らしい。ああ、途中ですれ違った人々が泥だらけだったのはこういう理由なのね----お寺の方に「全部踏破しなくても、途中で投入堂は見えますか?」と聞くと、「ほんならみんなそこで帰ってきてしまって、修行にならないだら」とか言われる。ごもっとも。妻の即断「行くのヤダ」に救われて、今回は見送り。今度は登山靴もって、車で来よう。 ついに、日本海にそって走るR9に入ります。道の駅「神話の里しろうさぎ」で休憩。海水浴客がたくさんいる。水着ではしゃぐ若人たちを見、そして駐輪場のバイクたちを見ていると、しかしライダーって、このくそ暑い時期に、よくこんな暑い乗り物乗っているわ---とわが同胞たちのへそ曲がりぶりにちょっとうれしくなったりする。妻と「因幡の白ウサギ」神話が何かの教訓であるのか、について議論。妻は「困った時はきっと誰かが助けてくれる、じゃない?」との解釈。

ついに、日本海にそって走るR9に入ります。道の駅「神話の里しろうさぎ」で休憩。海水浴客がたくさんいる。水着ではしゃぐ若人たちを見、そして駐輪場のバイクたちを見ていると、しかしライダーって、このくそ暑い時期に、よくこんな暑い乗り物乗っているわ---とわが同胞たちのへそ曲がりぶりにちょっとうれしくなったりする。妻と「因幡の白ウサギ」神話が何かの教訓であるのか、について議論。妻は「困った時はきっと誰かが助けてくれる、じゃない?」との解釈。 一番大きい砂丘はたくさん人がいたのですが、我々はその横の、誰もいない丘を目指します。 おお、砂丘って結構高い丘なのね。

一番大きい砂丘はたくさん人がいたのですが、我々はその横の、誰もいない丘を目指します。 おお、砂丘って結構高い丘なのね。 人のいない丘をてくてくざくざく。青い空と海、そこに浮かぶ鯨型の島がきれい。いや~鳥取砂丘って素晴らしい!

人のいない丘をてくてくざくざく。青い空と海、そこに浮かぶ鯨型の島がきれい。いや~鳥取砂丘って素晴らしい! リフトでまた駐車場まで戻り、土産物屋で名物のらっきょうを購入。県道155号で浦富海岸沿いを走ります。日本海の荒波と風雪が彫りあげた奇岩地帯。三陸海岸を思い出させます。海の濁りが昨日までの豪雨を物語りますが、いまはカラッと青い空。

リフトでまた駐車場まで戻り、土産物屋で名物のらっきょうを購入。県道155号で浦富海岸沿いを走ります。日本海の荒波と風雪が彫りあげた奇岩地帯。三陸海岸を思い出させます。海の濁りが昨日までの豪雨を物語りますが、いまはカラッと青い空。 それにしても鳥取ってきれいな砂浜が豊富です。海水浴には最高ですね。東浜から県道で南下すれば今晩の宿の岩井温泉。でも、なんか走り足りないということで、さらに日本海沿岸を東進します。いつのまにやら兵庫県。浜坂で南下を開始、R9で鳥取に引き返します。

それにしても鳥取ってきれいな砂浜が豊富です。海水浴には最高ですね。東浜から県道で南下すれば今晩の宿の岩井温泉。でも、なんか走り足りないということで、さらに日本海沿岸を東進します。いつのまにやら兵庫県。浜坂で南下を開始、R9で鳥取に引き返します。 お宿は老舗旅籠の「花屋」さん。また雨がぽつぽつ降ってきたので、ご主人の計らいでバイクを納屋に入れさせてもらう。うわ、ここって昔の馬小屋!馬小屋に休む鉄馬たち!

お宿は老舗旅籠の「花屋」さん。また雨がぽつぽつ降ってきたので、ご主人の計らいでバイクを納屋に入れさせてもらう。うわ、ここって昔の馬小屋!馬小屋に休む鉄馬たち! 汗と雨でぐちょぶちょなので、さっそくお風呂に入ります。ここは別名「ゆかむり温泉」。手拭いを頭にかぶり、柄杓でお湯を頭からかける風習があるようですが、まあ、普通に入ります。泉質は硫酸ナトリウム塩泉、pHは中性なのに結構ぬるぬるします。飲むとおいしい。ここの露天風呂は最高でした。

汗と雨でぐちょぶちょなので、さっそくお風呂に入ります。ここは別名「ゆかむり温泉」。手拭いを頭にかぶり、柄杓でお湯を頭からかける風習があるようですが、まあ、普通に入ります。泉質は硫酸ナトリウム塩泉、pHは中性なのに結構ぬるぬるします。飲むとおいしい。ここの露天風呂は最高でした。 とは言っても、我々はカラスの行水なので、夕食までの間ビールを飲みながら温泉街の散策。カラコロカラコロ。

とは言っても、我々はカラスの行水なので、夕食までの間ビールを飲みながら温泉街の散策。カラコロカラコロ。 お風呂も、お料理も、お庭も堪能しました。やっぱり関西の温泉宿って、古いけど格式あるんだなぁ。東北はむしろ温泉がもうちょっと民衆寄りに発達してきたような気がする。古い旅館はほとんど湯治場だったし。

お風呂も、お料理も、お庭も堪能しました。やっぱり関西の温泉宿って、古いけど格式あるんだなぁ。東北はむしろ温泉がもうちょっと民衆寄りに発達してきたような気がする。古い旅館はほとんど湯治場だったし。 R178で難なく余部鉄橋へ。日本最大の鉄道高架鉄橋も架け替え工事の真っ最中。せっかっくだからということでバイクを駐車場に停め、JR余部駅を見に行くことにします。余部駅を指す矢印は、村の急峻な裏山につながる登山道と思しき道を指します。ええ!やっぱりそうなの?この鉄橋に駅がつながっているということは、駅は山の上にあるということでは?と、うすうす気がついていましたが、やはり登るの?車じゃいけないの?余部の人たちすごい。JR通勤する際は毎日登山も伴うのですね。気の進まない妻を無理やり連れて「登山道」を登り、駅に到着。駅から見ると橋脚工事が大規模であることがよくわかります。工事関係者の皆様もえっちらおっちら登山されておられました。架け替え前に鉄橋を見ることができてよかったです。

R178で難なく余部鉄橋へ。日本最大の鉄道高架鉄橋も架け替え工事の真っ最中。せっかっくだからということでバイクを駐車場に停め、JR余部駅を見に行くことにします。余部駅を指す矢印は、村の急峻な裏山につながる登山道と思しき道を指します。ええ!やっぱりそうなの?この鉄橋に駅がつながっているということは、駅は山の上にあるということでは?と、うすうす気がついていましたが、やはり登るの?車じゃいけないの?余部の人たちすごい。JR通勤する際は毎日登山も伴うのですね。気の進まない妻を無理やり連れて「登山道」を登り、駅に到着。駅から見ると橋脚工事が大規模であることがよくわかります。工事関係者の皆様もえっちらおっちら登山されておられました。架け替え前に鉄橋を見ることができてよかったです。 カッパの内側も汗でびしょびしょ。雨の中傘をさして次のルート相談です。目的地は日本三景の「天橋立」に設定。まあ、超有名観光地だからそれほど行きたいわけではないですが「ここまで来たんだからついでに行こう」ということにしました(うーん、三景なのに、なんて後ろ向きの姿勢なんだ)。R178→ R312と単調なルートで到着。

カッパの内側も汗でびしょびしょ。雨の中傘をさして次のルート相談です。目的地は日本三景の「天橋立」に設定。まあ、超有名観光地だからそれほど行きたいわけではないですが「ここまで来たんだからついでに行こう」ということにしました(うーん、三景なのに、なんて後ろ向きの姿勢なんだ)。R178→ R312と単調なルートで到着。 これで一応、松島・宮島・天橋立と、三景をすべて制覇したことだし、もう広島に帰りましょう。R176で南下。R9で西進します。途中一級河川由良川の氾濫のあとを目の当たりにします。水田の稲もだいぶ倒れてしまっています。

これで一応、松島・宮島・天橋立と、三景をすべて制覇したことだし、もう広島に帰りましょう。R176で南下。R9で西進します。途中一級河川由良川の氾濫のあとを目の当たりにします。水田の稲もだいぶ倒れてしまっています。